【第1回】獲りすぎなければ魚は増える。北海道から沖縄まで、実を結びだした努力(提供:EDF)

政府は今後、魚を獲り控える「漁業管理」を強める方針だ。狙いは魚介の資源を増やし、落ち込んでいる漁獲量や漁獲額を回復させること。ただ管理を強めるには困難も予想され、不安を持つ漁業関係者も多い。これからいかに困難に対処するかが大切だ。そして国内の漁業関係者が困難を乗り越え資源を守ってきた事例は既に多くある。その事例をひもとき、足どりに学ぶべく、連載で各地の最前線をレポートする。

獲らなければ、増えるのか

水産業者から見て、魚を獲り控えることは、収入のチャンスを手放すこと。「収入が減るかもしれない。でも、資源が増えるとは限らない」という不安が生まれる。実際、海域や魚の種類によって状況は違い、漁獲を抑えればいいとは限らない。ただ、漁獲を抑えれば資源が回復するという場面も多くある。

資源いる間に対策 留萌ナマコ漁

北海道では、2003年ごろから値上がりしたナマコが、乱獲で減ったとみられるケースが相次いだ。留萌市の新星マリン漁協では「隣町のナマコが枯渇した。地元のナマコを子ども世代に残せるよう、資源のある間に動かなくては」(同漁協の米倉宏前留萌ナマコ部会長)と対策を始めた。

漁業者らは、08年から稚内水産試験場やはこだて未来大などの研究者と協力。地元のナマコ資源の実態を調べた。研究者らはタブレット端末のアプリをつくり、漁業者が日ごとの漁獲量や漁船の操業時間を手軽に入力できるようにした。漁船にはタブレットに加え衛星利用測位システム(GPS)も取り付け、これらのデータで「どの海域で何時間網を引いたか」「どの海域にどれだけ資源量があるか」を分析した。

データ集めに反発する漁業者も一部いたというが、リーダー格の漁業者らが説得。また「研究者が漁業者の意見を聞きタブレットなどの操作を簡単にしてくれたため、高齢漁業者もついてきた」(米倉氏)。協力船は08年に3隻だったが、12年以降、地区の漁船全16隻に広がった。

参考:「重要なのはAIより、現場の人間が作るルール」大学教授が挑む漁業革命

データを使い、近海にナマコ資源の量がどれだけあるか、どれだけ漁獲を抑えるべきかを計算。漁獲枠を漁船ごとに配分し漁獲サイズや漁期などのルールも厳格化。08年に106トンだった推定資源量は11年にいったん69トンまで減ったが、取り組みの本格化後、17年には98トンと4割回復した。

自分たちで海守る 和具のイセエビ漁

三重県志摩町の和具では、古くから漁業者同士がチームを組んで操業して公平に収入を分ける「プール制」を毎年、期間と海域を限定して行っている。漁船や網を共有することで漁のコストも下がり、漁業者の収入が安定。網が減って資源へのダメージも減る。

そんな和具周辺に1990年代、県の科学者が頻繁に出入りするように。科学者はイセエビを調査し、近隣の漁村へ「外洋から内湾に入った小さなイセエビは定着する。小エビを逃がせば大きくなり、同じ海域で獲れる」と助言した。耳を傾ける漁村は少なかったが、「和具は受け入れた。『自分たちで海を守ろう』『まずはやってみよう、駄目ならやめればいい』という感じだった」(三重外湾漁協和具海老網同盟会)。

和具の漁業者らはイセエビの漁獲サイズ制限を厳格化し、小さい個体を放流。プール制の範囲も徐々に広げた。結果、80年代には20トン程度だった和具の平均漁獲は90年代に25トン前後、00年代以降40トン前後と増えた。

漁獲はもっと増やせる

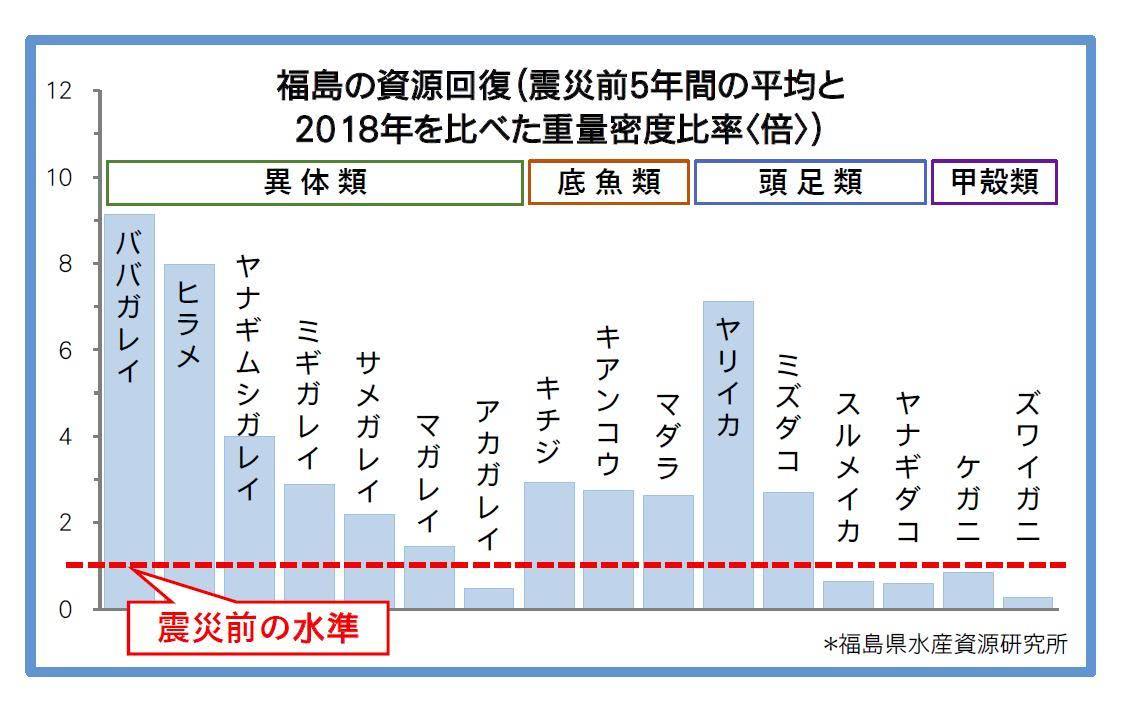

漁獲が減って資源が回復した例に、福島県もある。11年の震災後に本格的操業が止まり、18年にヒラメの資源量の目安となる値は8倍弱、ババガレイは約9倍(震災前5年間の平均との比較)に。他のカレイやキアンコウ、マダラなどの値も数倍まで増えた。

18年には、政府が国内の魚介類32群の資源の状態を研究し、うち29群で資源回復の余地がある、12群は資源回復で漁獲を2倍以上に増やせる―という結果を示した。19年には米国の環境団体エンバイロメンタル・ディフェンス・ファンド(EDF)や岩手大、ノルウェー経済大、東京海洋大の研究チームが、日本で資源管理の充実がかなった場合、50年後の海面漁業の利益額が3.5倍、資源量が3割高まるというシミュレーションを公表。漁獲を適度に抑えれば将来の漁獲を増やせる...との見方が広まっている。

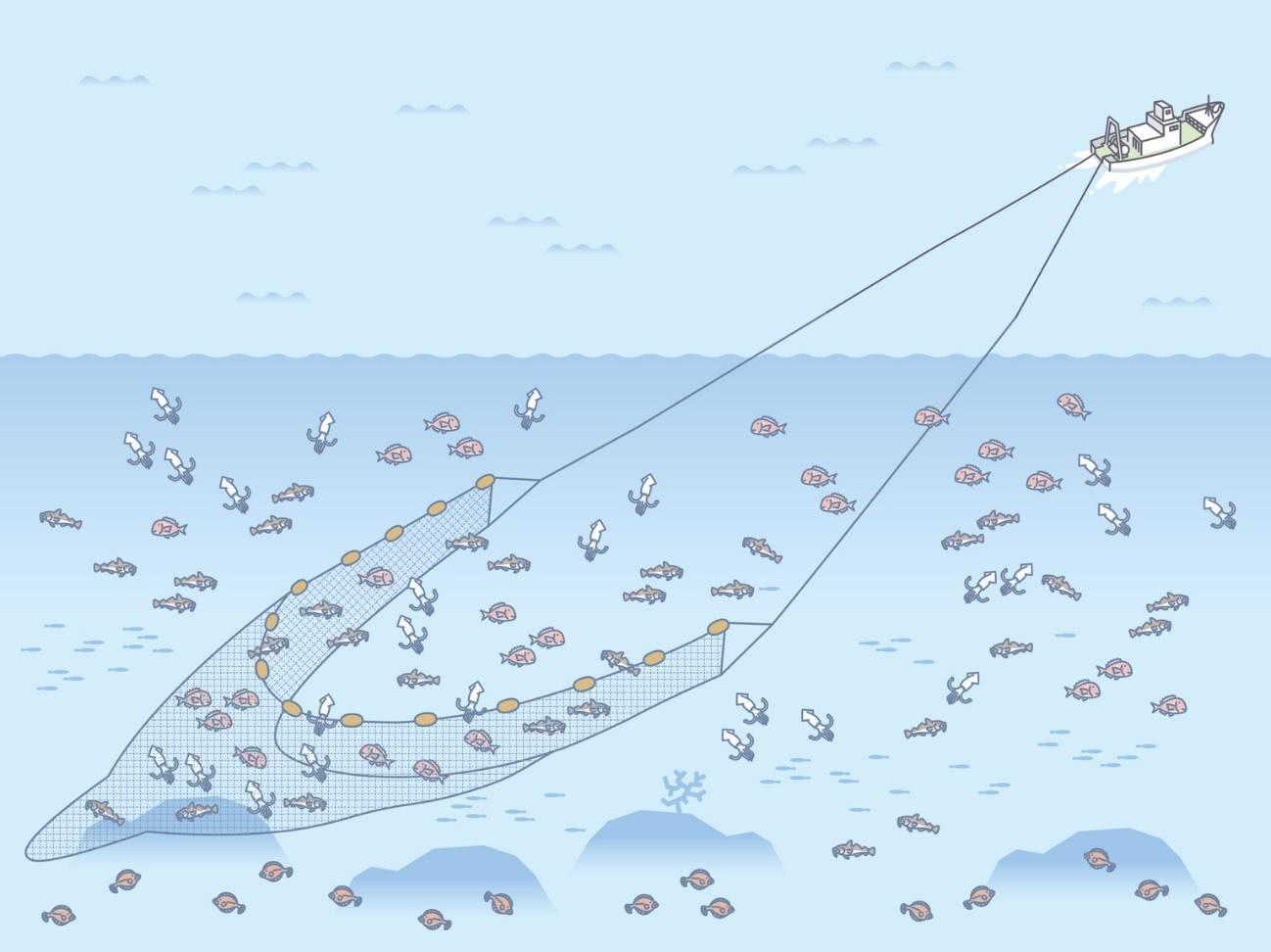

獲る魚を"選べぬ漁法"でも管理できるか

漁業を管理して水産資源を増やそうとする時、壁となるのが多くの魚種を一緒に獲る「多魚種漁業」。ある魚種を守ろうと言っても、漁業者からすれば「どうしても、その魚が獲れてしまうことはある。かといって漁に出ないわけにもいかない」と困ってしまうことも。ただ、そんな中で工夫を重ねる漁業者はいる。

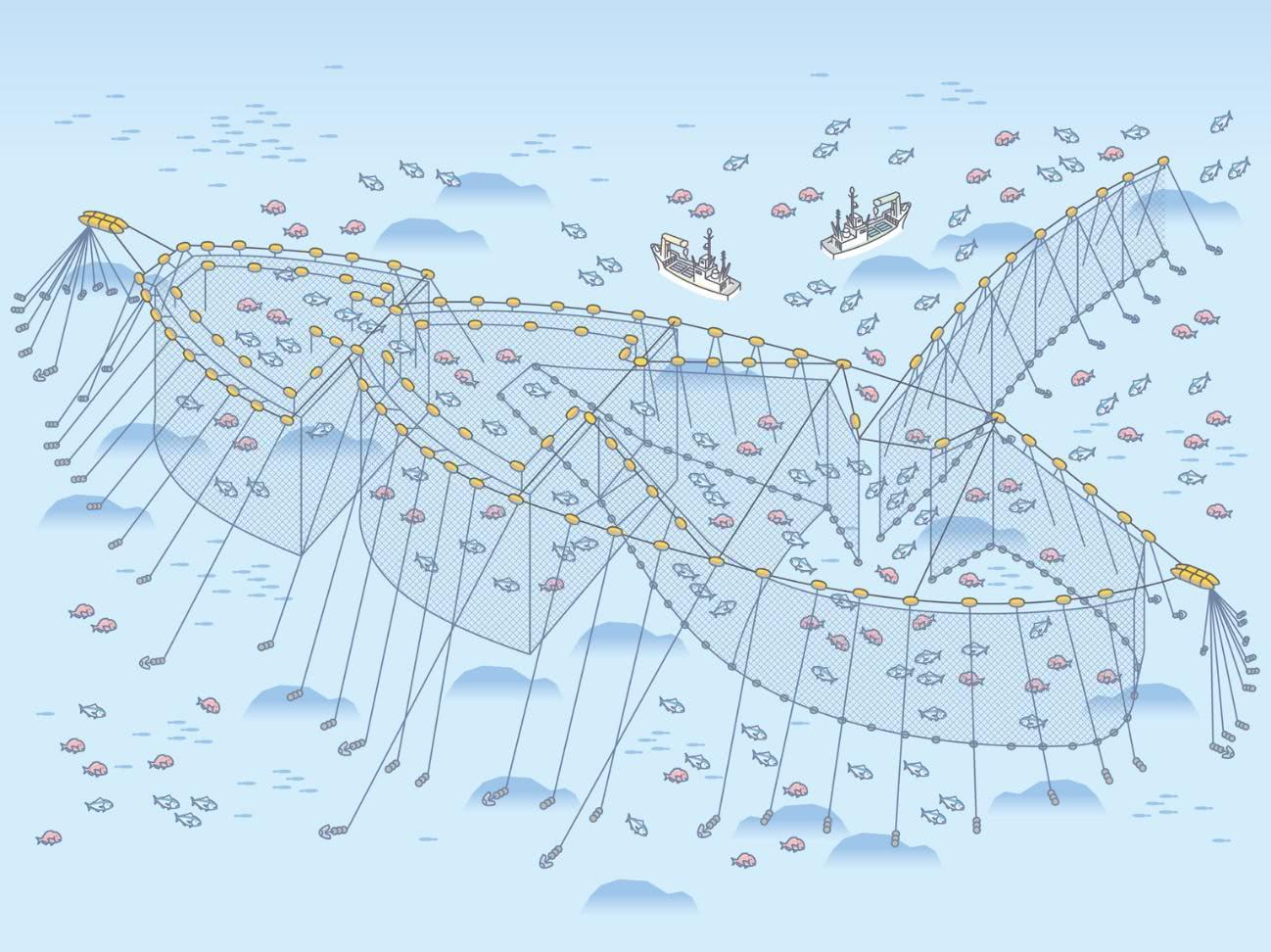

小さな魚を再放流 三重と静岡の定置

三重県尾鷲市の株式会社早田大敷(はいだおおしき・定置網)では、31歳の中井恭佑漁労長を中心に画期的な取り組みを進めている。大型漁船を導入し、漁船の中に作業スペースを確保。帰港前に魚を選別し、神経締めや活魚水槽への取り込みなど魚種ごとに価値を引き出すための処理をする。

船上で魚をえり分けるため、特定の魚だけ生きたまま放流することもできる。国の漁獲規制があるクロマグロに加え、体長20センチ強の小さなブリなども逃がしてきた。「値の安い小さなブリは、大きくなって戻ってくるのを待つ。少しでも資源が増えるよう活動を続けたい。定置を『漁獲調整できない駄目な漁法』と言われたくないし、自然に優しい漁と認識してほしい」(中井漁労長)。逃がした魚が他の漁村で獲られてしまう恐れもあるが、「船員から反対はない。皆が放流すべきと思っているから、少々苦でもやり遂げられる」(同)。

早田の網は魚群探知機を取り付け、陸上から網の様子を見られるようにもした。出港前に潮流や漁獲量が読めるので、流れがやむまで作業が中断したり、氷に過不足が出たりするのを防げる。魚影の大きさや泳ぐ深さから魚種もある程度予想可能。将来は、特定の魚種だけを狙ったり逃がしたりできる期待もある。

漁業者同士、魚の処理による価格アップなどの情報も共有し、意識を高める。「早田のブランド力の向上は肌で感じる」(同)という。

静岡県定置漁業協会も、自主的にクロマグロの放流を行う。国は30キロ未満のクロマグロに一律で「何トンまで漁獲して良い」という枠を決めているが、同協会は加えて「10キロ以下の個体は原則放流、5キロ以下は全放流、1定置網ごとにクロマグロ水揚げは1日300キロまで」という規則をつくった。

静岡県定置の規則は、価値の高い大きな個体を優先的に獲りつつ、漁獲枠を守るため。日吉直人同協会会長は「クロマグロは10キロになるとおいしく値も付くが、3キロほどだと値が付かないので逃がしやすい。国からはクロマグロの減収補償で応援されているし、しっかりやりたい」と語る。マグロが多く入った際にはマグロの泳ぐ水面近くの網だけを水中に沈めて放流。この場合、肌の弱いマグロも生きたまま逃がしやすい。

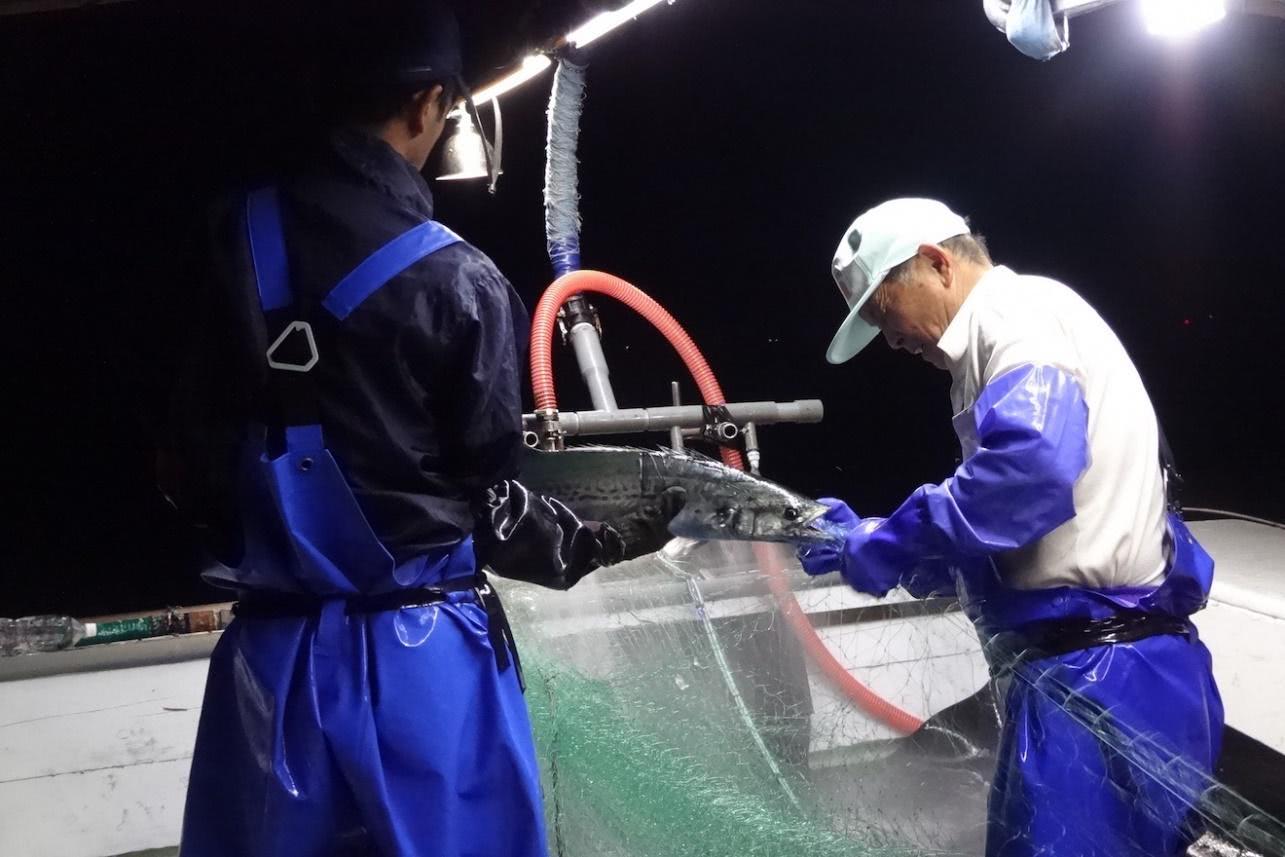

世界一の漁場残す 福島の底引網

福島県の底引網では、魚の売価の安さと燃料の値上がりに苦しんでいた昭和の終わりごろ、一部の漁業者が周囲を説得して、休漁日を増やした。魚の獲れ過ぎによる値崩れを防ぎ、燃油を無駄遣いしないためだ。経営のため漁獲を抑えるという発想が広がり、ヒラメやアナゴが大きく育ってから獲るために一定より小さなサイズを放流することが自主規制や海区の規則で定着した。

経営感覚の強さの背景は「地域の船主(陸上での経営指揮者)が船頭(海上作業の指揮者)を兼ねるので現場をよく知っていること。また、漁業者の妻が魚を売るので(経営関係の)情報が入りやすい面もあったのでは」(福島県機船底曳網漁業組合連合会)。

震災後に資源が増えた後は、小型魚の多い海域を保護区にしたり、特定の海域に漁獲が集中しないよう漁場をローテーションしたりする協議も進んでいる。震災後に資源の回復した地元について「息子たちには『世界一の漁場になる、残さないと駄目』と伝えている」という漁業者の声もある。

利害克服し回復 石狩湾の刺網

石狩湾漁協(北海道石狩市)や関係者らは、1996年からニシンの資源増大プロジェクトを行った。人工ふ化した稚魚を放流しつつ、若い魚が刺網にかからないよう網の目を拡大。当初、取り組みに難色を示す関係者もいたが、「自分たちで利害関係者を集めて話し合った」(同漁協)。95年時点で3トンだったニシン資源量は近年3000トン前後に増えている。石狩湾のニシンの群れは、かつて年間100万トン獲れることもあったサハリン系の群れよりは小さいものの、着実に増えて、獲れるようになってきている。

狙っていない魚も獲れてしまう多魚種漁業だが、「守るべき魚(特に未成魚)は逃がそう」と工夫を凝らす漁業者が全国各地にいるのだ。

広く泳ぎ回る魚の場合、広域で協力体制はつくれるか

北海道留萌でナマコ漁業の管理を引っ張った漁業者、米倉宏氏は「ナマコは外から泳いで来ない。地元の資源を守るのが大切」と語る。泳ぎ回らない資源は、増えると地元の漁業者が直接もうかるので、漁業管理も協力されやすい。一方、広く泳ぎ回る魚には、漁業者が「自分たちが獲り控えても、他の漁村で獲られれば意味がない」という不安を抱く。では、魚の泳ぐ範囲全体で漁業者が協力するため、どんな努力がされてきたのだろうか。

現場が行政巻き込む 瀬戸内海サワラ漁

瀬戸内海のサワラの漁獲は1987年に約6000トンあったが、98年に200トンに激減。この間、資源量は推定1万6000トン超から700トン強まで落ちた。未成魚の獲り過ぎなどが原因とみられた。97年、香川県の刺網漁業者らは、小さなサワラをすり抜けさせるための網目の拡大や、自主休漁を始めた。

取り組みに反対する漁業者も多かったが、「本当に魚がおらず、リーダー格の漁業者が周囲に(取り組みへの)思いを伝えていった。県や漁連が『獲り過ぎ』と言うようになった」(香川県さわら流しさし網協議会宮地利博会長)。この際「関係者の納得を得るため、管理の根拠が大事だった。漁業者からの要請で県や国の科学者が応えていった」(香川県)。

漁業管理は県内の異なる漁法や地域に広がり、98年には県外でも本格化。国は0歳の魚の人工ふ化放流を行い、香川・岡山・兵庫・徳島の漁業者は0歳魚の漁期を自主休漁した。2002年は水産庁が主導し、網目拡大や自主休漁を11府県まで広げた。推定資源量は12年以降6000トン前後まで回復し、漁獲量も2000トン強になっている。

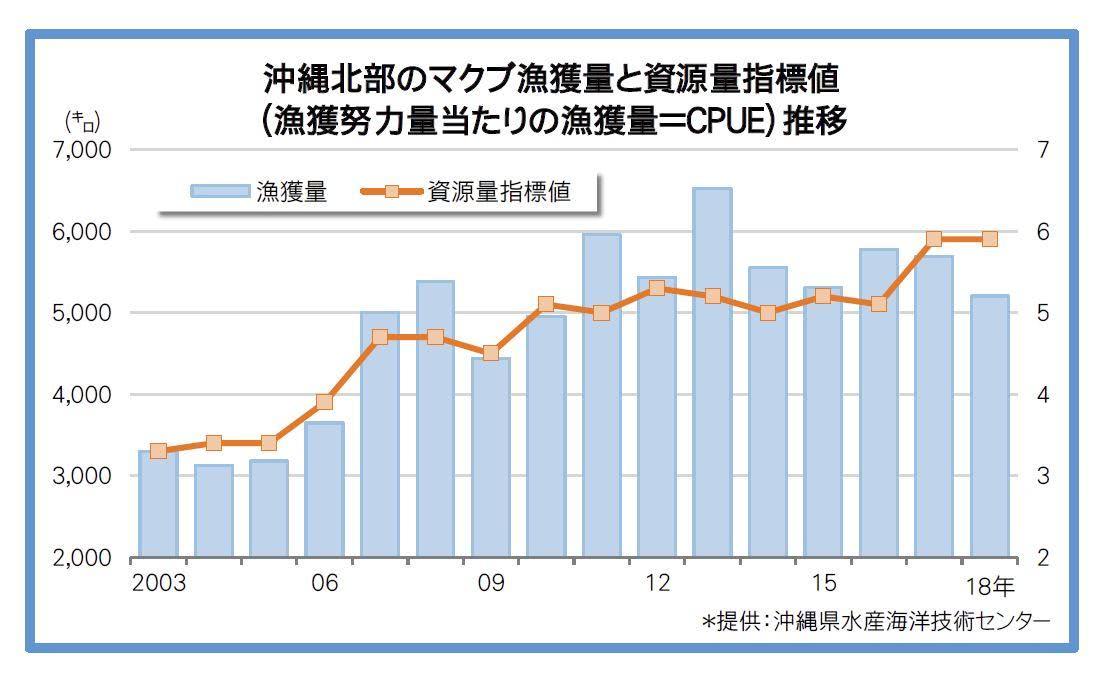

科学者が管理促す 沖縄マクブ漁

沖縄県北部の漁業者らは協力し、03年から自主的に高級魚シロクラベラ(マクブ)の漁獲サイズを制限。15年以降は県行政が同海域で35センチ未満のマクブを禁漁した。17~18年を03年と比べると、資源量の指標値(漁獲努力当たりの漁獲量)は8割高く、漁獲量は7割多くなり「漁獲制限が関係した可能性がある」(沖縄県水産海洋技術センター秋田雄一研究員)。

沖縄市周辺でも、漁業者が14年からマクブの漁獲体長を自主規制。19年から県の規則にした。自主規制を主導したあわせ・はまや里海漁業協議会の柳田一平会長は「以前、小型魚を守ろうという漁業者は『おかしな人』扱いされた。ただ科学者が管理の効果を分かりやすく示し、リーダー的な漁業者にも『プロなら良い(値の付く)魚を獲ろう』という人がいて、徐々に意識が高まった。沖縄市周辺では資源が減っており将来が不安。今は耐える時」と将来を見据える。

今後、「サイズ違反の魚を出回らせない監視、漁業者を増やし過ぎないための規則づくりなどが課題」(柳田氏)という。

業界団体が主導 北まきサバ漁

日本の太平洋側にすむマサバの資源は、77年に478万トンあったとみられるが、1歳以下の未成魚の獲り過ぎなどで01年には推定15万トンに激減した。00年代後半までの漁獲枠は乱獲を防ぐための科学者の勧告(生物学的許容漁獲量・Allowable Biological Catch=ABC)を超え、その枠も05~06年には守られなかった。

かつて太平洋系マサバ漁のシェアの8割を占めた北部太平洋まき網漁業協同組合連合会(青森県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の漁業者が所属)は03年から、国の支援の下で未成魚の獲り控えなどを進めた。07年には漁獲枠を守る動きも加速。漁業者と話し合いながら、各月の漁獲枠を漁船個別に割り当てて順守した。「03年の取り組みから、漁業者の間で『(資源管理を)やってみよう』との機運は高まっていた。取り組みの1年半前から協会と船主らが協議し、船主から漁業者に説明もしていた。07年の取り組みはスムーズに受け入れられた」(田中弘太郎同協会専務)

その後は枠自体も科学者の勧告以下に抑えられ、資源は増加に向かった。18年の資源は560万トンと見積もられる。

広い範囲の漁業者が協力して資源を守ったこれらの事例は、いずれも、一部の漁業関係者が声を上げ、行政や科学者の力を借りながら輪を広げていったようだ。

さいごに

ときにIT機器を駆使し、ときに地域をこえて協力しながら、サイズや漁期のルール化などによる漁業管理を進めることで、資源や漁獲が回復した事例を見てきた。そうした成功例を見ると、科学者の助言を生かすものが多かった。だが、漁業者が「科学者の言う管理で本当に魚と漁獲は増えるか」と不安に思うことも多い。納得感づくりへ、どんな工夫ができるだろうか。次回は、そのあたりを見ていく。